苍南县佛教慈光慈

本站讯:为了更好地展现佛教慈悲济世精神,促进佛教慈善基金事业发展,2013年12月1日上...

当前位置:温州苍南佛教公益网站 >> 苍南慈光 >> 竹筒岁月

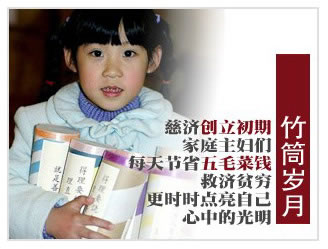

竹筒岁月

1966年,中国台湾正努力摆脱农业生产的型态,为吸引外资,在高雄成立第一个加工出口区;曾经在台湾投注大量关怀的国际慈善组织,完成阶段性任务后,陆续将资源转向世界其他更需要的地方。当时台湾一千两百万人口中,仍有一百三十万处于政府的贫穷线下,等待援助。

1966年,中国台湾正努力摆脱农业生产的型态,为吸引外资,在高雄成立第一个加工出口区;曾经在台湾投注大量关怀的国际慈善组织,完成阶段性任务后,陆续将资源转向世界其他更需要的地方。当时台湾一千两百万人口中,仍有一百三十万处于政府的贫穷线下,等待援助。

在最进步富裕的社会,也有暗角苦难的众生,何况在那匮乏年代里的偏僻贫穷「后山」━━花莲。时值二十九岁的证严上人,秉承佛陀「无缘大慈、同体大悲」精神,结合四位同修弟子及三十位信众,成立佛教克难慈济功德会。从每天增产一双婴儿鞋,每日节省五毛钱买菜金,以慈悲喜舍之心,起救苦救难之行,开启了救贫、救苦、救急、救难的慈善工作。

上人亲自带领弟子深入社会暗角、关怀贫病,走过无数的风霜雨露━━ 「在慈善工作上救济的方式有长期济助与急难救助;善款的运用则秉持『诚正信实』;且要一元当作两元用的去『亲手遍布 施』。」「慈善是慈济志业的根基;而慈善工作要达到『直接、重点、务实』,就必须借助访视。进行访视可说是福慧双修━━ 走入案家,看到人间疾苦进而伸援,就是造福;看尽人生形貌而有所悟,即是增加智慧。」 ━━直至今日慈济人仍然亲耳、亲眼、亲手、亲脚的关怀贫病苦难,一日也不曾停歇,为普天下苦难众生作怙恃。

从最初一年救济十三位贫困个案,到70年代台风赈灾进行数千人份的发放,在一次又一次的赈灾、济贫活动当中,归纳出了「勘灾、造册、发放」的准则,也确立了对受助者长期关怀、定期访视的作法,也成为慈济日后对应灾变的根本程序,于急难时从容运作。

责任编辑:本站综合

1.凡未标注为本站原创的文章,均仅代表作者本人观点,不代表本站立场,版权归原作者所有。

2.若您发现本站文章侵犯了您的版权,请与我们联系,我们会尽快处理。

2.若您发现本站文章侵犯了您的版权,请与我们联系,我们会尽快处理。

相关阅读:

- 竹筒歲月?募心募愛2011-04-16

- 从竹筒岁月到环保志工 ─ 慈济不变的精神2012-08-29

- 《慈济月刊》文摘:竹筒岁月2009-11-21

- 千里之路,始于5毛钱2009-03-25

- 开始了“竹筒岁月”2009-03-08

- 竹筒岁月2012-08-25